※この記事にはプロモーションが含まれています。

大根栽培で肥料の量や種類に毎年悩んでいませんか?実は、肥料に頼り切らなくても美味しい大根は作れます。

この記事では、栽培が劇的に変わる「土作り」「水やり」「タイミング」という、たった3つのコツを徹底解説。肥料なしでも甘く大きな大根に育つワンランク上の栽培法で、あなたの家庭菜園を成功に導きます。

大根に肥料がいらないって本当?無肥料栽培の真実とは?

大根は土壌の条件さえ整っていれば肥料がなくても育ちます。しかし、より大きく、美味しく、安定して収穫するためには、適度な肥料があった方が良いのが真実です。

理由としては、大根はもともと土の中の養分を吸収する力が強い野菜だからです。「肥料なしでも育つ」というのは、この性質に基づいています。

しかし、これはあくまで「生命を維持して子孫を残せる」という意味での「育つ」です。私たちが普段お店で目にするような、大きくて形の整った美味しい大根を育てるためには、生育に必要な養分が過不足なく供給される環境が理想的です。

- 無肥料でも育つケース

- 前作の野菜(トマトやナスなど)の肥料が土に十分残っている場合

- もともと地力が豊かで、養分が豊富な土壌の場合

- 堆肥や腐葉土などがたっぷりすき込まれた、ふかふかの土壌の場合

- 肥料があった方が良いケース

- 何度も野菜を育てていて、土壌の養分が少なくなっている(痩せている)場合

- より大きく、甘みのある大根をたくさん収穫したい場合

- 家庭菜園が初めてで、土壌の状態がよくわからない場合

ちゃぼ

ちゃぼ つまり「育つことは可能だが、上手に育てるなら肥料の助けを借りるのが確実」と覚えておくと良いでしょう。

大根が肥料なしでも育つ理由

大根が肥料なしでも育つ主な理由は、①深く根を伸ばして土中の養分を探す力が強いこと、②前作の野菜が残した肥料(残肥)を有効活用できることの2点にあります。

理由としては、大根が持つ優れた能力と、家庭菜園ならではの土壌環境が関係しています。

大根は「直根性(ちょっこんせい)」といって、一本の太い主根が地中深くまでまっすぐ伸びていく性質を持っています。

- 浅い場所の養分

- 深い場所の養分

他の野菜が利用した後の、浅い層に残った養分を吸収します。

根が深く伸びることで、他の野菜の根が届かないような深い層にある、未利用の養分や水分まで吸収することができます。

このように、自ら積極的に養分を探しに行く能力が高いため、肥料を与えなくても生育が可能なケースがあるのです。

家庭菜園では、同じ場所で色々な野菜を育てることが多いですよね。特に、トマト、ナス、キュウリといった夏野菜は、たくさんの肥料を必要とします。

これらの野菜を育てた後、土の中には使い切られなかった肥料が「残肥(ざんぴ)」として残っていることがよくあります。大根はこの残った養分を上手に吸収して自分の成長に利用できるため、新たに肥料を与えなくても元気に育つことがあるのです。これは、計画的に野菜を育てる「輪作」という考え方にも繋がります。

無肥料栽培と有肥料栽培の違い

無肥料栽培と有肥料栽培の最も大きな違いは「大きさ・味・収穫の安定性」です。無肥料栽培は自然に近い素朴な味わいになりますが、有肥料栽培の方が大きく甘い大根を安定して育てやすい傾向にあります。

理由としては、与えられる養分の量が、大根の成長スピードや成分に直接影響を与えるからです。どちらが良い・悪いではなく、ご自身が目指す大根の姿によって栽培方法を選ぶのがおすすめです。

以下の表に、それぞれの違いをまとめました。

| 比較項目 | 無肥料栽培の傾向 | 有肥料栽培の傾向 |

|---|---|---|

| 大きさ・形 | 小ぶりで、土壌の状態によっては形が不揃いになることも。 | 大きく、形の整ったものが収穫しやすい。 |

| 味・食感 | 辛味がやや強く、身が締まっている。大根本来の素朴な風味が楽しめる。 | 甘みが増し、みずみずしく柔らかい食感になりやすい。 |

| 収穫の安定性 | 土壌の地力に大きく左右されるため、収穫量が不安定になることがある。 | 生育が安定しやすく、計画的に一定量の収穫が見込める。 |

| 病害虫への抵抗力 | ゆっくりと堅実に育つため、比較的病害虫の被害に遭いにくいとされる。 | 肥料が多すぎると、組織が軟弱になり、病害虫に狙われやすくなることも。 |

| 栽培の手間 | 肥料の準備や追肥の手間がかからないため、管理が楽。 | 元肥の準備や、生育状況に合わせた追肥の管理が必要になる。 |

肥料なし栽培に向いている大根の品種

肥料なしの栽培に挑戦するなら「固定種・在来種」や生育期間が短い「ミニ大根・短形品種」を選ぶのが成功の秘訣です。

ちゃぼ

ちゃぼ 理由としては、これらの品種は少ない養分でも育ちやすい性質を持っているからです。

現在主流の品種の多くは、十分な肥料がある環境で最大のパフォーマンスを発揮するように改良されていますが、昔ながらの品種や小型の品種は、よりタフな環境に適応しやすいのです。

- 生命力が強い「固定種・在来種」

- 聖護院(しょうごいん)大根: 京都の伝統野菜で丸い形が特徴

- 三浦(みうら)大根: 神奈川県の在来種で煮崩れしにくい

- 時なし大根: 季節を問わず栽培しやすいとされる品種

- 必要な養分が少なくて済む「ミニ大根・短形品種」

- ころっ娘(こ): 手のひらサイズの丸いミニ大根。

- おでん大根: 短くずんぐりした形で、煮込み料理に最適。

- ラディッシュ(二十日大根): 非常に短い期間で収穫できる。

何代にもわたってその土地で栽培され、種が受け継がれてきた品種です。その土地の気候や土壌に適応しているため、肥料が少ない環境でも比較的育ちやすい、本来の生命力を持っています。

【代表的な品種例】

体が小さい分、生育に必要な養分の総量も少なくて済みます。また、生育期間が短いため、土にもともとある養分だけでも収穫サイズに達しやすいのが特徴です。

【代表的な品種例】

無肥料栽培に初挑戦する方は、まずはこうした育てやすい品種から始めてみるのがおすすめです。

【コツ1】土作りで決まる!肥料いらずの土壌環境の作り方

肥料を使わずに瑞々しく美味しい大根を育てる秘訣、それは「団粒構造」の土にあります。化学肥料に頼らなくても、大根が自ら養分を吸収してスクスク育つ環境、つまり「天然の肥料工場」とも言える土壌を作り上げることが、成功への一番の近道なのです。

理由としては、理想的な土である「団粒構造」が、植物の生育に必要な「物理性」「化学性」「生物性」という3つの要素を高いレベルで満たしてくれるからです。

- 物理性(ふかふか)

- 化学性(栄養キープ)

- 生物性(天然の肥料工場)

大小さまざまな土の塊(団粒)ができることで、土の中に適度な隙間が生まれます。これにより、水はけと水持ちのバランスが絶妙に保たれ、大根の根がストレスなく深くまで伸びていくことができます。

団粒構造の土は、養分を磁石のように引きつけて蓄える力(保肥性)が高いのが特徴です。雨が降っても大切な養分が流れにくく、大根が必要な時に必要なだけ栄養を吸収できます。

土の中の隙間は、微生物たちにとって最高の住処となります。微生物が堆肥などの有機物を分解することで、大根が吸収しやすい形の栄養素(天然の肥料)を常に作り出し続けてくれるのです。

では、具体的にどうすれば、この「団粒構造」の土を作れるのでしょうか?ポイントは以下の3ステップです。

これらの土作りは、一見手間に感じるかもしれません。しかし、この最初のひと手間が、後々の肥料やりや管理の手間を劇的に減らし、甘くて美味しい大根の収穫へと繋がるのです。

微生物が豊富な土の特徴

微生物が豊富な土とは、見た目は黒っぽく、手で触れるとふかふかで温かく、ほんのり甘い土の香りがする「生きている土」のことです。まるで深い森の中に足を踏み入れた時のような、生命力に満ち溢れた土壌をイメージしてください。この状態の土こそ、肥料に頼らずとも大根を大きく育てる力を持っています。

理由としては、目には見えない無数の微生物たちが、土の中で最高の環境を作り出すために絶えず働いてくれているからです。

- ふかふかで団粒構造になる

- ほんのり温かい

- 心地よい土の香り

多様な微生物が有機物を分解する過程で、ネバネバした分泌物を出します。これが天然の接着剤となり、土の粒子同士をくっつけて大小の塊(団粒)を作ります。この団粒構造が、大根の根が伸びるのに最適な、ふかふかで水はけ・水持ちの良い土壌を生み出すのです。

微生物は、堆肥や腐葉土などの有機物をエサにして分解する際に、人間と同じように呼吸をし、熱を発します。特に冬場でも、活発な土はほんのりと温かさを保ち、作物の根を守ってくれます。

雨上がりの森のような香りの正体は「放線菌」という有益な微生物が作り出す物質です。この香りがするということは、土壌環境のバランスが良く、善玉菌が活発に活動している証拠です。逆に、カビ臭かったり、ドブのような不快な匂いがする場合は、酸素不足で悪玉菌が優勢になっているサインかもしれません。

このように、微生物たちは土を耕し、栄養を作り出し、病原菌の活動を抑えるなど、まさに「土の料理人」であり「お医者さん」でもあるのです。

以下の記事は「化学肥料に頼らない!微生物の力で土が劇的に変わる秘密」を紹介しています。

カルスnc-rの使い方や割合について詳しく解説。米ぬかや硫安、もみ殻との最適な組み合わせ方や、プランター・畑での実践的な活用法を紹介。失敗しないコツや注意点も含め、家庭菜園での効果的な肥料管理を完全ガイド。

土の酸性度調整のタイミング

土の酸性度調整に最適なタイミングは「種まきの2週間〜1ヶ月前」です。そして、成功の鍵は「堆肥などの有機物を入れる作業とは、必ず1〜2週間ほど間隔をあける」ことです。この2つのルールを守るだけで、土作りの失敗を劇的に減らすことができます。

理由としては、土の酸性度を調整するために使う石灰(苦土石灰など)が、土の中で効果を発揮し安定するまでに一定の時間が必要であり、さらに堆肥と同時に投入すると、深刻な栄養ロスを引き起こしてしまうからです。

- 石灰が土に馴染む時間が必要だから

- 堆肥の栄養素を守るため

石灰をまくと、土の中の酸性物質と化学反応を起こし、ゆっくりと中和が進みます。この反応が落ち着き、大根の根にとって安全で快適な弱酸性の環境になるまでには、最低でも1〜2週間はかかります。もし石灰をまいてすぐに種をまくと、急激なpH変化によって根がダメージを受け、発芽やその後の生育に悪影響が出てしまうのです。

これが非常に重要なポイントです。石灰(アルカリ性)と堆肥(窒素成分を多く含む)を同時に混ぜると、化学反応が起きて窒素がアンモニアガスに変化し、空気中に逃げてしまいます。せっかく投入した堆肥の栄養が、大根に吸収される前に消えてしまう「窒素飢餓」と呼ばれる現象です。

【コツ2】水やりと排水で成功!大根の根を強くする管理法

肥料いらずで立派な大根を育てるための水管理、その結論は「水のやり過ぎは禁物。土の表面が乾いたらたっぷりと与え、水はけの良い環境を徹底的に維持する」ことです。大根は乾燥よりも過湿を嫌う野菜。常に土がジメジメした状態は、根にとって最大のストレスとなり、病気の原因にもなります。

理由としては、大根の根も私たちと同じように「呼吸」をしており、土の中に適度な空気がなければ健全に成長できないからです。

- 過湿は根の呼吸を妨げる

- 水はけの悪さは病気の温床に

- 適度な乾燥は根を強くする

土の粒子間に水が満たされ続けると、根が呼吸するために必要な酸素が不足します。これにより根の活動が鈍り、栄養を吸収する力が弱まってしまうのです。最悪の場合、根が腐る「根腐れ」を引き起こします。

水はけが悪いと、土の中に病原菌が繁殖しやすくなります。特に、大根がかかりやすい「軟腐病」などの病気は、過湿な環境で一気に広がります。

土の表面が乾き、「水が欲しい」と大根に少しだけ感じさせることで、根は水分を求めて地中深くまで伸びようとします。この働きが、丈夫で真っ直ぐな大根を育てることに繋がるのです。

この「メリハリのある水やり」と「抜群の排水性」を実現するためには、高畝(たかうね)にすることが非常に有効です。畝を周囲より10〜20cmほど高くすることで、雨が降っても余分な水分が自然と流れ、根の周りに空気が確保されやすくなります。

肥料なし栽培での最適な水分量

肥料なしで大根を栽培する際の最適な水分量は、「土の表面が乾いたタイミングで、プランターや畑の土の底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。最も重要なのは、毎日決まった量を与えることではなく、土の状態に合わせた「メリハリ」のある水やりを徹底することです。

一方で、土が乾く時間を作ることで、根は水分を求めて地中深くまで力強く張っていきます。この力強い根が、肥料がなくても土中のわずかな養分を吸収し、甘くて美味しい大根を育てるための土台となるのです。

具体的には、以下の3つのステージで水やりの方法を使い分けましょう。

- 発芽まで: 種が乾燥すると発芽しないため、土の表面が乾かないように霧吹きやジョウロで優しく、毎日水を与えます。

- 本葉が出てから: ここからが「メリハリ」の始まりです。土の表面が白っぽく乾いているのを確認してから、たっぷりと水を与えます。指を土の第二関節まで入れてみて、湿り気を感じなければ水やりのサインです。

- 根が太り始めてから: 大根の肩の部分が土から見え始める頃は、最も水分を必要とします。この時期に水切れを起こすと、根の成長が止まったり、辛味が強くなったりするため、土の乾き具合をより一層注意深く観察しましょう。

水やりのOK・NGサインが一目でわかる!水分管理表

慣れないうちは、土がどのくらい乾いたら良いのか判断が難しいかもしれません。そこで、水やりのタイミングが一目でわかる表を作成しました。ぜひ参考にしてください。

| 土の状態 | サイン | 対応 |

|---|---|---|

| 最適 | 表面は白く乾いているが、指で少し掘ると湿り気を感じる。 | 水やりはまだ不要です。根が伸びるのを待ちましょう。 |

| ベストタイミング | 土の表面が完全に乾き、指を入れてもほとんど湿り気を感じない。 | たっぷりと水やりをします。鉢底から水が出るのが目安です。 |

| NG(水やりすぎ) | 土の表面が常に黒っぽく湿っている。 | 根腐れの危険信号です。水やりを控え、土が乾くまで待ちましょう。 |

| NG(水切れ) | 日中に葉がぐったりとし、夕方になっても回復しない。 | すぐにたっぷりと水やりをしてください。深刻な水分不足です。 |

排水性を高める畝作りのポイント

肥料なしでまっすぐで美味しい大根を育てるための畝作りは「高さ10cm〜15cm程度の、水はけを最大限に高めた『高畝(たかうね)』を作ること」です。これが、肥料なし栽培の成功率を劇的に引き上げるための、土作りの核心部分となります。

理由としては、大根が「畑の水道管」と呼ばれるほど根を深く伸ばす一方で、実は極度の過湿を嫌うデリケートな野菜だからです。土の中に余分な水分が溜まっていると、根が呼吸できなくなり、生育不良や根腐れ、病気の主な原因となってしまいます。

特に肥料を使わない栽培では、大根自らが持つ生命力を信じ、根を健康に、深く、広く張らせることが何よりも重要です。

【コツ3】タイミングが命!無肥料でも美味しい大根にする秘訣

無肥料栽培で、みずみずしく甘い大根を育てるための最後の秘訣。それは、栽培過程における「間引き」と「収穫」という2つの重要なタイミングを完璧に見極めることです。特に、序盤の「間引き」で将来有望な一本を選び抜き、終盤の「収穫」で美味しさのピークを逃さないことが、成功への最短ルートとなります。

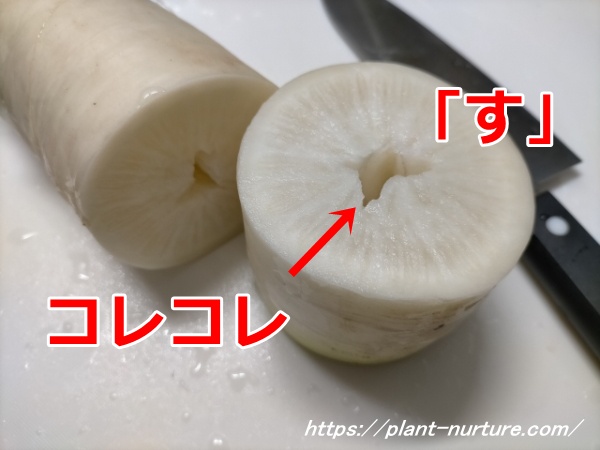

理由としては、肥料という外部からの栄養補給がないため、大根自らが持つポテンシャルを最大限に引き出す栽培管理が求められるからです。「間引き」が遅れると、限られた土の養分をめぐって苗同士が競合し、共倒れになってしまいます。また、「収穫」のタイミングを逃すと、大根は老化現象を始め、内部に「す」と呼ばれる空洞ができて食味が劇的に落ちてしまうのです。

この2つのタイミングを制することで、肥料に頼らずとも、大根本来の味の濃さ、美味しさを引き出すことができます。

失敗しない間引きのタイミングと見極め方

間引きは、残す一本に栄養を集中させるための超重要作業です。「もったいない」という気持ちは封印し、最適なタイミングで思い切って行いましょう。

| 回数 | タイミングの目安 | 選び方のコツ |

|---|---|---|

| 1回目 | 本葉が1〜2枚出てきた頃 | 双葉の形が左右対称で美しいものを3本残します。形がいびつなものや、極端に大きい・小さいものはここで抜きましょう。 |

| 2回目(最終) | 本葉が5〜6枚に増えた頃 | 最も生育が良く、葉がまっすぐ上に伸びている元気なものを1本だけ残します。残す株を傷つけないよう、間引く株はハサミで根元から切るのがおすすめです。 |

大根の肥料不足のサインは?

無肥料栽培での大根の肥料不足は「葉の色が全体的に黄色っぽくなる」「下の葉から枯れ始める」「生育が極端に遅れる」という3つのサインで見分けることができます。特に葉の色の変化は、栄養が足りていないことを示す最も分かりやすい危険信号です。

理由としては、大根が成長するために必要な栄養素(特に窒素)が土壌から十分に吸収できなくなると、新しい葉を作るために、古い葉(株元の古い葉)に蓄えられた栄養を分解して使おうとするからです。そのため、栄養不足のサインはまず下の葉から現れ始めます。

無肥料栽培は土の力を信じることが基本ですが「あれ、うちの大根は大丈夫かな?」と心配になったら、以下のチェックポイントで健康状態を確認してみましょう。

【大根の健康診断チェックリスト】

- 葉の色は濃い緑色か?

- 下の葉は元気か?

- 茎はしっかりしているか?

- 周りの株と比べて極端に小さくないか?

健康な大根の葉は、生命力あふれる濃い緑色をしています。全体的に色が薄かったり、黄色みがかってきたりしたら要注意です。

下の葉が黄色くなるだけでなく、枯れ落ちてしまう場合も栄養不足が考えられます。

栄養が足りないと、葉だけでなく茎も細く、ひょろひょろとした弱々しい印象になります。

同じ日に種をまいた他の株と比べて、成長が明らかに遅れている場合もサインの一つです。

【大根の健康診断チェックリスト】に一つでも当てはまるようでしたら、私も使っている液体肥料が最も有効です。根から吸えない栄養は葉面散布と言って葉っぱから栄養を入れてあげることですぐに元気を取り戻すことができます。おススメをいくつかご紹介します。

収穫のサインを見逃さない!最適な時期はいつ?

収穫時期は品種ごとの栽培日数(種まきから約60〜100日)を確認しつつ、最終的には大根そのものが出す「サイン」で判断することです。

理由としては、同じ日に種をまいても、日当たりや水分量などのわずかな環境の違いで生育スピードは変わるからです。日数だけを信じると、最高の収穫期を逃す可能性があります。以下のサインが見られたら、収穫のベストタイミングです。

- 葉の状態:外側の葉がだらんと垂れ下がり、地面に付くようになる

- 根の太さ:土から出ている首の部分の直径が7〜8cm程度になる(品種による)

- 土の盛り上がり:根が太り、土がこんもりと盛り上がってくる

これらのサインが複数見えたら、迷わず収穫しましょう。

「春菊を間引きしないとどうなる?」大きくならない原因は実はソコ!もったいない間引き菜を移植するタイミングとコツさえ分かれば、プランターでもお店みたいにふさふさ育ちます。失敗しない育て方のポイントを分かりやすくご紹介。

ラディッシュの育て方でよくある失敗とは?間引きのタイミング、水やりの頻度と量、栽培の注意点を解説。葉っぱだけ育つ原因(日照不足・肥料過多・間引き不足)を深掘りし、失敗を防ぐ栽培方法を紹介。初心者でも安心!美味しいラディッシュを収穫するための完全ガイドです。

ネギの再生栽培に挑戦したい方必見!地植え、プランター、ペットボトルなど、環境別の栽培方法とコツを徹底解説。ひょろひょろで育たない原因と対策、ネギの収穫回数まで詳しく紹介。誰でも簡単に太くて美味しいネギを育てられます。