※この記事にはプロモーションが含まれています。

きゅうりの葉を切りすぎてしおれたり、白い斑点や黄色い葉を見つけて不安になっていませんか?その症状、実は病気のサインかもしれません。

この記事では、原因の見分け方から、葉を切る前に必ず知るべき注意点までを解説します。手遅れになる前に正しい対処法を知り、大切なきゅうりを守りましょう。

きゅうりの葉っぱを切りすぎたらしおれる?

きゅうりの葉を一度に切りすぎると、株が大きなストレスを受けてしおれることがあります。 ただし、葉がしおれる原因は切りすぎだけとは限らず、水の過不足や病気のサインである可能性も十分に考えられます。

理由としては、葉が持つ重要な役割と、植物が急激な環境変化に対応できないためです。葉を大量に失うと、主に次のような問題が起こり、株全体の活力が失われてしまいます。

- エネルギー不足になる

- 水分のバランスが崩れる

- 切り口からダメージを受ける

葉は光合成によって、きゅうりが成長するためのエネルギーを作り出す「工場」です。その工場を一度にたくさん取り除いてしまうと、エネルギー生産が追いつかずに株が弱り、しおれてしまうのです。

植物は根から吸った水を葉から蒸散させることで、体内の水分量を調節しています。葉の数が急に減ると、この絶妙なバランスが崩れ、一時的にしおれやすくなります。

葉を切った際の切り口は、人間でいう傷口のようなものです。そこから水分が余計に失われたり、病原菌が入り込むリスクも高まります。

万が一、病気(うどんこ病・べと病)によって葉っぱを切りすぎた場合でも心配しないでくださいね。新しく孫ずるなどが脇芽から生えてきます。私の場合は4月の終わりにプランターできゅうりを植え付けてから8月の終わりになってもまだ、根本付近から新しく孫づるが生えてきますからね。

摘葉(葉かき)でしおれさせないための目安は?

では、具体的にどれくらいが「切りすぎ」にあたるのでしょうか?元気な状態を保ちながら適切に葉を管理するためには、以下の目安を守ることが非常に大切です。闇雲に切るのではなく、計画的に行いましょう。

| 項目 | 目安とポイント |

|---|---|

| 一度に切る枚数 | 最大でも2〜3枚程度に留めるのが安全です。 |

| 摘葉の頻度 | 株の様子を見ながら、3日〜1週間に1回のペースで行います。 |

| 切るべき葉 | 黄色く枯れた下葉、病気の葉、重なり合って風通しを悪くしている葉を優先します。 |

| 避けるべきタイミング | 猛暑日の日中や、株の元気がない時は避け、曇りの日の午前中などが最適です。 |

葉かきの重要性について私がよく参考にさせていただいている、農業系ユーチューバーの方がすごく詳しく葉かきのやり方を解説していますので、参考にしてみてください。

しおれの原因が「切りすぎ」か「それ以外」かを見分けるポイント

もし葉を切った後にしおれてしまった場合、原因を冷静に見極めることが重要です。「切りすぎ」による一時的なストレスが原因であれば、気温が下がる涼しい時間帯(夕方〜翌朝)には元気に戻っていることが多いです。

一方で、一日中しおれたままであったり、葉に白い斑点や黄色い変色が広がったりしている場合は、単なるストレスではなく、水不足や病気など、他の原因が隠れている可能性が高いと言えます。

あなたのきゅうりの様子をよく観察してみてください。この後の見出しで、病気の具体的なサインについてさらに詳しく解説していきます。

きゅうりの葉っぱが病気になったサインは?

きゅうりの葉が病気になったサインは、主に「色」「形」「質感」の3つの変化として現れます。特に、葉の表面に「白い粉をふく」「黄色い斑点が広がる」「水が滲んだようなシミができる」「葉がまだら模様になる」といった症状は、放置すると株全体に影響が及ぶ可能性のある、代表的な病気のサインです。

理由としては、これらの特異な症状が、カビ(糸状菌)やウイルスなどの病原体によって引き起こされるためです。健康な葉とは明らかに異なるこれらの変化は、きゅうりが発している「SOS」のサインに他なりません。この初期サインを見逃さず、早期に対処することが、被害を最小限に食い止め、他の健康な葉や株への感染を防ぐための最も重要な鍵となります。

まずは、ご自身のきゅうりの葉の状態と、以下の表を照らし合わせてみてください。

| 主な病名 | 葉に現れるサインの特徴 | 発生しやすい環境 |

|---|---|---|

| うどんこ病 | 葉の表面に、小麦粉をまぶしたような白い粉(カビ)が広がる。 | 乾燥気味で風通しが悪い場所 |

| べと病 | 葉の表面に淡い黄色の斑点ができ、裏側には灰色のカビが生える。 | 雨が多く、湿度が高い時期 |

| 炭疽病(たんそびょう) | 淡い褐色の円い斑点ができ、次第に拡大して穴があくことがある。 | 高温多湿を好む |

| ウイルス病 | 葉が縮れたり、緑色が濃淡のまだら模様(モザイク状)になったりする。 | アブラムシなどの虫が媒介 |

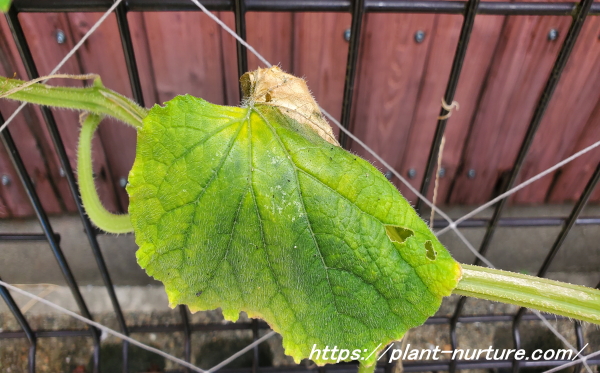

きゅうりの病気で葉っぱに白い斑点が?

きゅうりの葉に現れる白い斑点は、9割以上の確率で「うどんこ病」というカビが原因の病気です。この病気は放置すると葉全体に広がり、光合成を妨げて株を弱らせ、最終的には収穫量の大幅な減少に繋がるため、見つけ次第すぐに対処することが何よりも重要です。

理由としては、うどんこ病の病原菌であるカビは非常に繁殖力が強く、風に乗ってどこからでも飛来するためです。特に、梅雨明け後などの高温で乾燥した時期や、葉が密集して風通しが悪くなった環境では爆発的に広がる性質があります。葉の表面が白い粉(カビの胞子)で覆われると、太陽の光を十分に受けられなくなり、きゅうりが成長するためのエネルギーを作れなくなってしまうのです。

うどんこ病のサインを見極めるポイント

きゅうりの葉に白い斑点を見つけたら、まず「うどんこ病」を疑いましょう。他の生理現象との違いを見極めるための、具体的なサインは以下の3つです。

- 見た目の特徴

- 発生する場所

- 質感のチェック

小麦粉やパウダーシュガーを軽く振りかけたような、はっきりとした白い粉状の斑点です。初期は小さな点ですが、進行すると点と点が繋がり、やがて葉全体が真っ白に覆われます。

主に葉の「表面」に発生するのが大きな特徴です。症状がひどくなると、葉の裏や茎、つる、実にまで広がることがあります。

指でそっとこすると、粉が少し取れるような感触があります。(※胞子を他の場所に広げてしまう可能性があるため、確認後は必ず手を洗ってください)水滴が乾いた跡や、葉にもともとある細かいうぶ毛とは明らかに違う「粉っぽさ」で見分けることができます。

うどんこ病の初期対策と予防法

うどんこ病の白い斑点を見つけたら、被害が広がる前にすぐに行動しましょう。

- 症状の出た葉を取り除く

- 環境を改善する

- スプレーなどで対処する

白い斑点がごく一部にしかない場合は、その葉をハサミで切り取り、畑やプランターの外で処分します。病原菌を畑に残さないことが重要で、これが最も確実な初期対応です。

うどんこ病は風通しの悪さを好みます。重なり合った葉や、地面に近い下葉を整理して、株全体の風通しを良くしましょう。適切な摘葉は病気の予防に直結します。

症状が広がり始めている場合は、市販の薬剤や、食用の重曹やお酢を水で薄めたスプレー(※)を散布するのも有効な手段です。特に葉の裏側にもしっかりかかるように散布するのがポイントです。※製品の使用上の注意をよく読んで、適切な濃度でご使用ください。

これらの対策と同時に、適切な水やりと追肥で株自体の健康を保ち、病気に負けない体力作りを心がけることが、何よりの予防になります。

きゅうりの病気予防・防除には私も使っている「ダコニール1000」がおススメです。適用登録は「べと病・うどんこ病・褐班病・炭疽病・灰色カビ病・黒星病」で使用回数も12回まで使うことができます。家庭菜園レベルだとこの小さいサイズで十分です。

きゅうりの葉っぱが黄色くなるのは病気?

きゅうりの葉が黄色くなる原因は、必ずしも病気とは限りません。 実際には、肥料不足や水の過不足といった日々の育て方に起因する「生理障害」や、自然な「老化」が原因であることの方が多いです。ただし、黄色い斑点ができ、葉の裏にカビが生えるといった特有の症状がある場合は「べと病」などの病気が強く疑われます。

理由としては、きゅうりの葉は栽培環境の変化に非常に敏感だからです。土の中の栄養バランスが崩れたり、水分量が適切でなかったりすると、そのサインが正直に葉の色に現れます。一方で、病気が原因の場合は、単に黄色くなるだけでなく、病原菌が繁殖した痕跡である「斑点」や「カビ」といった、より明確な兆候を伴うことがほとんどだからです。

まずは、あなたのきゅうりの葉がどの状態に近いか、以下のチェックリストで確認してみてください。

| 症状の特徴 | 主な原因 | 対処法のヒント |

|---|---|---|

| 下の方の葉から黄色くなる | 老化 or 窒素不足 | 自然な現象なら摘葉。株全体が元気ないなら追肥。 |

| 葉脈は緑色で、葉脈の間が黄色い | マグネシウム・鉄分不足 | 専用の液体肥料などで栄養を補給する。 |

| 株全体がしんなりして黄色い | 水の過不足 or 根の障害 | 土の乾き具合を確認し、水やりを調整する。 |

| 黄色い斑点ができ、裏にカビがある | 病気(べと病など) | 症状のある葉を取り除き、薬剤散布を検討。 |

生理障害が原因の場合

葉が黄色くなる原因で最も多いのが生理障害です。まず、黄色くなっているのがどの部分の葉かを観察してください。株元に近い「下の葉」だけが黄色くなっているのであれば、それは役目を終えた葉が自然に枯れていく「老化」の可能性が高いです。これは生育上、自然なことなので特に心配はいりません。

また、葉脈(葉の筋)は緑色のままなのに、「葉脈の間」だけがまだらに黄色くなっている場合は、マグネシウムや鉄分などの微量要素が不足しているサインです。この場合は、バランスの取れた肥料や、特定の成分に特化した液体肥料を与えることで改善が見込めます。

微量栄養素が含まれた有名な液体肥料は「ハイポネックス」です。

「べと病」が原因の場合の見分け方

もし葉の黄変が、輪郭が角張った(カクカクした)黄色い斑点として現れている場合は注意が必要です。その葉を裏返してみて、雨の後や朝方など、湿気の多い日に灰色や紫色っぽいカビが生えていたら、それは「べと病」という病気の典型的な症状です。

べと病は雨が続いて湿度が高くなると発生しやすく、放置するとあっという間に広がってしまいます。見つけ次第、症状の出た葉はすぐに取り除き、畑の外で処分するようにしてください。これが被害を最小限に抑えるための重要な初期対応となります。

トマトの葉かきやりすぎると株が弱って収穫減少!正しい葉かき(脇芽)のタイミングと下葉かきの方法で糖度倍増の裏技テクニックを公開。病気の症状別チェックリストと予防策で美味しいトマト栽培を成功させましょう。初心者でも安心の完全ガイドです。

茄子(ナス)を育てているけど、花(一番花)が落ちたり実がならない…そんなお悩みありませんか? ナスの花が咲いてから実がなるまでの過程や花が咲いても実がならない原因など、その他にも日照不足・虫による症状と対策を詳しく解説します。

ネギの再生栽培に挑戦したい方必見!地植え、プランター、ペットボトルなど、環境別の栽培方法とコツを徹底解説。ひょろひょろで育たない原因と対策、ネギの収穫回数まで詳しく紹介。誰でも簡単に太くて美味しいネギを育てられます。