※この記事にはプロモーションが含まれています。

小松菜栽培での「間引き」少し手間に感じていませんか?「もしかして、間引きしない方が楽で良いのでは?」そんな疑問を持つ方もいると思います。

この記事では、小松菜を間引きしないで育てる方法のメリット・デメリット、気になる移植のコツや最適なタイミング、さらに収穫した間引き菜の美味しい食べ方まであなたの知りたい情報を分かりやすく解説します!

小松菜は間引きしない方がいい?

小松菜は必ずしも間引きをする必要はありません。ただし密集した状態でも生育は可能ですが、株間を適切に空けることで、より大きく品質の良い小松菜を収穫することができます。

理由としては、株間が狭すぎると日光や養分、水分を奪い合い、生育不良や病害虫の発生リスクが高まるためです。一方で、間引きをせずにそのまま育てた場合、収穫量は増える可能性がありますが、個々の株は小ぶりになりがちです。どちらを選ぶかは、栽培スペースや求める小松菜のサイズ、収穫量によって判断する必要があります。

| 時期 | 本葉の枚数 | 株間の目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 1~2枚 | – | 生育の悪いもの、密集している部分を間引く |

| 2回目 | 3~4枚 | プランター:約5cm 露地栽培:約10cm |

生育の良いものを残す |

| 最終 | 5枚以降 | プランター:約10cm 露地栽培:約15~20cm |

最終的な株間を確保 |

間引きはもったいない!しない場合のメリットとは?

小松菜を間引きしない最大のメリットは、栽培の手間が大幅に省けることです。さらに、初期段階でベビーリーフとして収穫を楽しむことも可能になります。

理由としては、間引きは小松菜栽培において比較的細かく、タイミングも重要な作業だからです。種をまいた後、発芽した芽の中から生育の良くないものや密集している箇所を取り除く作業は、特に家庭菜園など小規模で行う場合、意外と時間と手間がかかります。この工程を省略できるのは、忙しい方や手軽に野菜作りを楽しみたい方にとって大きな魅力と言えるでしょう。

また、密植状態になるため、個々の株の大きさは間引きした場合に比べて小さくなる傾向がありますが、株数が多くなるため、全体の収穫量としては、管理次第でそれほど変わらないか、むしろ増える可能性も秘めています。

- 間引きが不要: 種まき後、発芽した芽を選んで抜くという手間が一切なくなります。

- 栽培管理の簡略化: 間引きのタイミングの必要がなく、水やりや追肥に集中できます。

- 初心者でも安心: 細かい作業が苦手な方(初心者)は挑戦しやすい栽培方法です。

小松菜を間引きしないとどうなる?デメリットや注意すべき点

小松菜を間引きしない栽培方法には、個々の株が小さくなってしまう可能性や病気や害虫が発生しやすくなるといったデメリットと注意点が存在します。

理由としては、間引きを行わないことで株が密集した状態で育つことになるためです。限られたスペースで多くの株が育つと、それぞれが十分に日光を浴びたり、土壌から水分や養分を吸収したりすることが難しくなります。いわば、株同士が生存競争を繰り広げるような状態になり、結果として一つ一つの株が本来の大きさにまで成長しにくくなるのです。

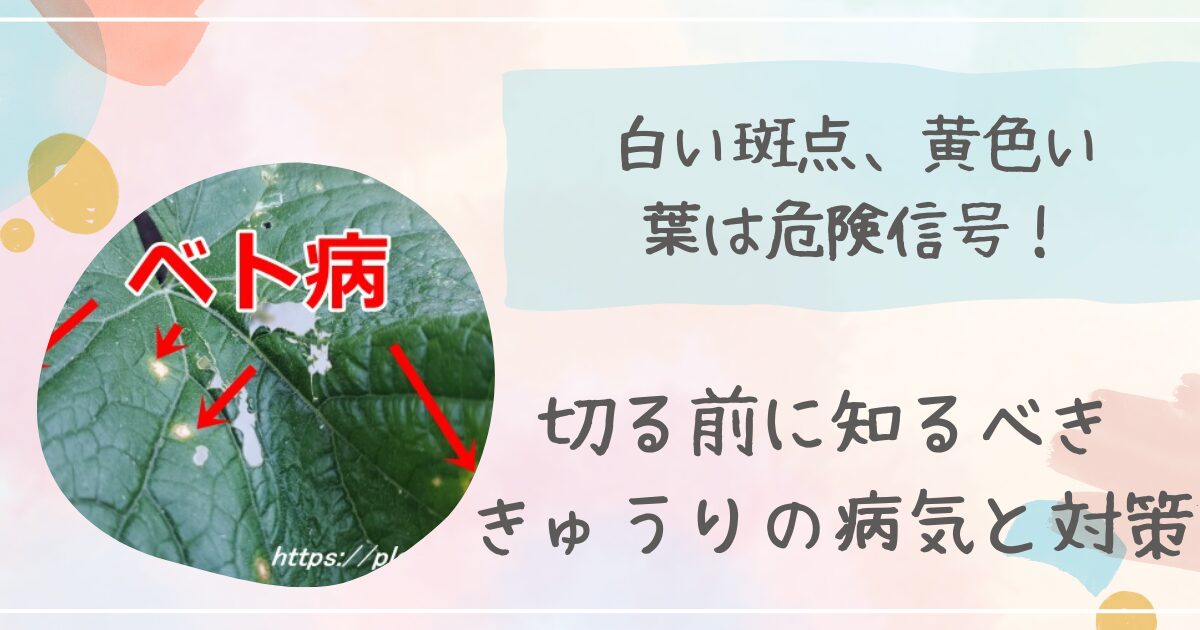

また、葉が密集することで株元の風通しが悪くなり、湿気がこもりやすくなります。これは、カビなどが原因となる病気(例:べと病、白さび病など)が発生しやすい環境を作ってしまいます。さらに、アブラムシやコナジラミといった害虫にとっても、隠れやすく繁殖しやすい好都合な場所となってしまうリスクが高まります。

間引きをしない場合、最も顕著に現れる可能性があるのが個々の小松菜の生育不良と小型化です。

- 栄養と水分の競合

- 日照不足

- 結果として小型化

狭い範囲に多くの株が存在するため、根が十分に張れず、土壌中の限られた栄養や水分を奪い合う形になります。

葉が重なり合うことで、下の方の葉や株元まで日光が届きにくくなり、光合成が十分に行えず生育が鈍化することがあります。

上記の要因が複合的に作用し、間引きをして適切な株間で育てた場合に比べて、一つ一つの株が小さく、葉の枚数も少なくなる傾向があります。

間引きしない場合の「移植」って何?やり方は?

「間引きしない」小松菜栽培における「移植」とは密集しすぎた苗の一部を別の場所へ植え替える作業です。これは、間引き苗を有効活用し収穫量を増やすためのテクニックと言えます。

理由としては、種をまきすぎたり発芽が良すぎたりして過密状態になると、生育不良や病害虫のリスクが高まるためです。移植によって株間を適切に確保し、元の場所と移植先の両方で健やかな生育と収穫を目指します。

間引きしないのに移植が必要?

小松菜を間引きしない栽培方法を選択した場合でも、生育状況によっては移植が必要になるケースがあります。

理由としては、間引きをしないということは、種をまいた場所でそのまま育て続けることを意味しますが、意図せず種が密集しすぎたり、一部の株だけが極端に生育したりすることがあるためです。このような状況を放置すると、株同士が競合し、風通しや日当たりが悪くなり、結果として全体の生育不良や病害虫の発生リスクを高めてしまう可能性があります。

間引きをしない栽培でも、以下のような状況が見られる場合は移植を検討しましょう。

- 種まき時に密集しすぎた

- プランターや畑の一箇所に種が固まって発芽してしまい、明らかに窮屈そうな状態

- 株間がほとんどなく、葉が重なり合っている

- 生育に大きなムラがある

- 一部の株だけが大きく育ち、周りの小さな株の日当たりを遮っている

- 全体の生育を均一化させたい場合

- より良い環境で育てたい

- 発芽した場所の日当たりや水はけが想定より悪かった場合

- 生育初期に、より管理しやすい場所(育苗ポットなど)で一時的に育てたい場合

移植(植え替え)の具体的な手順

小松菜の間引き移植を成功させるためには、根をできるだけ傷つけずに丁寧に掘り上げ、移植後は速やかに十分な水を与えることが最も重要です。

理由としては、小松菜の根は比較的デリケートであり、移植時のダメージや乾燥がその後の生育に大きく影響するためです。丁寧な作業と適切な管理を行うことで、移植による苗への負担を最小限に抑え、元気に育てることができます。

小松菜の間引き移植は、以下の手順で進めるのが一般的です。

間引きや移植の「タイミング」はいつ頃?

小松菜の間引きは、本葉が出始めてから生育状況を見ながら2回に分けて行うのが一般的です。具体的には、1回目が本葉1~2枚の頃、2回目が本葉3~4枚の頃です。また、間引きした苗を移植する場合の最適なタイミングは、本葉2~3枚の頃となります。

理由としては、種をまいた直後は苗が密集しているため、生育に合わせて段階的に間隔を空けていく必要があるからです。一気に間引いてしまうと、予期せぬトラブルで苗が減ってしまった場合にリカバリーが難しくなります。また、移植に関しては、苗が小さすぎると弱く、大きくなりすぎると根が張ってしまい移植ダメージが大きくなるため、根付きやすく扱いやすい本葉2~3枚の頃が適しているのです。

間引くならどのタイミングが最適なの?

小松菜の間引きは、健全な株を育てるために欠かせない作業です。一般的に以下の2回のタイミングで行います。

- 1回目の間引き:本葉1~2枚の頃

- 双葉が開き、その間から本葉が1~2枚見えてきた頃が最初のタイミングです。

- 目安として株間が3~4cmになるように、生育が明らかに劣る苗、密集している箇所の苗を指でつまんで引き抜きます。

- 根元をしっかり押さえて、残す株の根を傷めないように注意しましょう。

- 2回目の間引き(最終間引き):本葉3~4枚の頃

- 本葉が3~4枚に増え、株がさらにしっかりしてきた頃に行います。

- この段階で最終的な株間を決定します。目安として株間が5~6cmになるように、生育の良い株を残して間引きます。

- ここで適切な間隔を確保することで、株元への日当たりや風通しが良くなり、病気の予防や、葉が大きくしっかりと育つことにつながります。

タイミングを見極めるための小松菜のサインは?

小松菜の間引きや移植の最適なタイミングを見極めるサインは主に「本葉の枚数」「葉の混み具合」「苗の大きさや状態」の3つです。 これらのサインを観察することで、小松菜の生育段階や健康状態を把握し、適切な管理を行うことができます。

理由としては、これらのサインが小松菜の生育にとって重要な要素と密接に関わっているからです。「本葉の枚数」は生育ステージを示す最も分かりやすい指標であり「葉の混み具合」は光合成や風通し、病害虫の発生リスクに直結します。

また、「苗の大きさや状態」は、特に移植する場合に、その後の根付きや生育を左右する重要な判断材料となります。これらのサインを見逃さずに適切なタイミングで対応することが、元気で美味しい小松菜を育てるための鍵となるのです。

| 間引き回数 | タイミング(本葉の枚数) | 主なサイン | 目安の株間 |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 1~2枚 | 隣の株と葉が触れ合う | 約1~2cm |

| 2回目 | 3~4枚 | 葉が重なり合う、株元が混み合う | 約3~5cm |

間引き菜を美味しく食べるには?おすすめの方法

小松菜の間引き菜はその柔らかさとクセのなさを活かし「生でサラダや和え物」「さっと加熱しておひたしや炒め物、汁物の具」「薬味や料理の彩り」など驚くほど多様な方法で美味しく食べられます。 ポイントは加熱しすぎず繊細な風味と食感を楽しむことです。

間引き菜ってどんな味?どこまで食べられる?

間引き菜の味は通常の小松菜よりもクセがなく柔らかで、ほんのりとした甘みとフレッシュな風味が特徴です。食べられる範囲は、根元の土が付いている部分を少し切り落とせば、基本的に「葉」から「茎」までまるごと美味しくいただけます。

理由としては、間引き菜は成長途中の若い状態であるため、成熟した小松菜と比べて繊維質が少なく柔らかいこと、そしてアクの原因となるシュウ酸などの成分がまだ少ないことが挙げられます。これにより生で食べてもえぐみが少なく、加熱してもすぐに柔らかくなり、小松菜本来の優しい風味を感じやすいのです。

また、根以外は全て柔らかい葉と茎で構成されているため、無駄なくほとんどの部分を食べられるのも嬉しいポイントです。

| 項目 | 間引き菜 | 通常の小松菜(成熟したもの) |

|---|---|---|

| 食感 | 柔らかい、シャキシャキ、みずみずしい | しっかりした歯ごたえ、シャキシャキ |

| 風味 | マイルド、フレッシュ、クセが少ない | 小松菜特有の風味、やや青臭みあり |

| アク・えぐみ | 少ない | やや感じられることがある |

| おすすめの食べ方 | 生食(サラダ、和え物)、さっと加熱 | 加熱調理(炒め物、煮物、汁物など) |

栄養はあるの?効率的な下処理方法は?

間引き菜にもβ-カロテン、ビタミンC、カルシウム、鉄分といった私たちの健康維持に役立つ栄養素がしっかり含まれています。そして、その栄養を活かすための効率的な下処理は「①根元を切り落とす ②ボウルで優しく振り洗いする ③必要ならカットする」というシンプルな3ステップで完了します。

理由としては、間引き菜は成長途中の若い状態ですが、小松菜が本来持つ栄養素はすでに備わっているためです。特に緑黄色野菜に豊富なβ-カロテンや、骨の健康に欠かせないカルシウムなどは、小さいながらもちゃんと摂取できます。また、下処理については、間引き菜がデリケートで土が残りやすいという特性を踏まえ、優しく汚れを落としかつ手早く調理に移れる手順が最も合理的だからです。

| 栄養素 | 期待される主な働き |

|---|---|

| β-カロテン | 皮膚・粘膜の健康維持、抗酸化作用 |

| ビタミンC | コラーゲン生成補助、免疫サポート、抗酸化作用 |

| カルシウム | 骨・歯の形成、神経機能維持 |

| 鉄分 | 赤血球の材料、酸素運搬サポート |

簡単で美味しい!間引き菜のおすすめレシピは?

間引き菜の柔らかさと風味を活かせる簡単でおすすめのレシピをご紹介します。

- 生でシャキシャキ感を楽しむ

- ベビーリーフサラダ: 他の葉物野菜と混ぜたり、間引き菜だけで。お好みのドレッシングでどうぞ

- 和え物: 塩昆布やツナ、おかかなどと和えるだけ。ごま油やポン酢で風味付けしても美味しいです。

- トッピング: 冷奴や納豆、パスタ、ピザなどに散らして彩りと栄養をプラス

- さっと加熱して風味アップ

- おひたし: 沸騰したお湯で10~20秒ほどさっと茹で、冷水にとって水気を絞り、醤油やだしで味付け

- 味噌汁・スープの具: 火を止める直前に加えるのがポイント。余熱で十分火が通ります。

- 炒め物: 豚肉、ベーコン、油揚げ、卵など、どんな食材とも好相性。強火で短時間で仕上げましょう

- ナムル: さっと茹でて水気を絞り、ごま油、塩、にんにく(お好みで)で和えれば、簡単ナムルの完成

- チャーハン・混ぜごはん: 細かく刻んでご飯と混ぜたり、炒め合わせたりしても美味

トマトの低温障害で起きる葉の斑点とは?写真で症状を確認し初期サインを見逃さないための完全ガイド。回復可能な対策法や保温と環境改善のポイント、損傷葉の処置法、発生温度の目安、生育ステージ別の注意点を解説

とうもろこし栽培をほったらかしで成功させる方法を徹底解説!初心者でも失敗しない品種選びから種まき時期、育て方のコツまで完全ガイド。受粉不良や害虫対策、早植えの注意点も詳しく紹介。甘くて大きな実を収穫する秘訣をお教えします。

きゅうりの葉っぱを切りすぎたらしおれる?その原因と対策を解説。病気のサインである白い斑点や黄色い変色の見分け方、うどんこ病やべと病の初期症状から予防法まで詳しく紹介。摘葉の適切な目安も解説します。